六月五日农历的特别意义:从天文与气候变化看节令

- 在线万年历移动端

- 2025-11-24 20:27:02

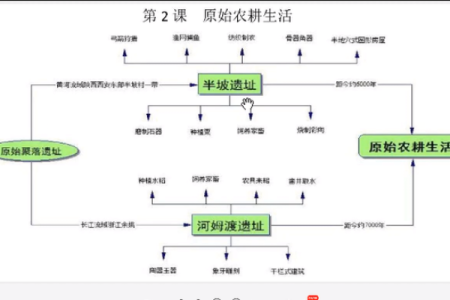

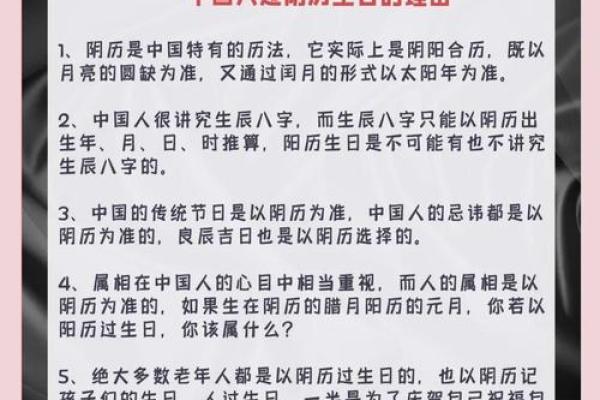

六月五日,农历的端午佳节,不仅承载着深厚的文化底蕴,更蕴含着天文与气候变化对节令的影响。这一日,太阳达到黄经55度,标志着夏至的临近,古人称之为“长至”。自古以来,农耕社会的人们便将这一天视为重要的节令节点。

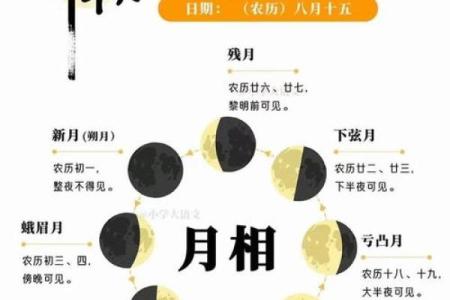

从天文角度来看,六月五日是夏至的预兆。夏至是一年中白天最长、夜晚最短的日子,此时太阳直射北回归线,北半球各地昼长夜短。古人认为,这一天阳气旺盛,万物生长,是农事活动的重要时期。据《礼记》记载:“夏至之日,阴阳大交,万物同化。”这一观点反映了古人对天文现象与农耕生活的密切关系。

其次,六月五日也是传统习俗的重要节点。在饮食方面,粽子、艾叶、雄黄酒等美食成为节日的必备。粽子源于纪念屈原,象征着团结和勇敢;艾叶和雄黄酒则有驱邪避疫的作用。此外,民间还有赛龙舟、挂艾草、插菖蒲等活动,旨在祈求平安、健康。

典籍中关于六月五日的记载颇为丰富。例如,《诗经》中有“五月五日,天门开”之句,反映了古人认为这一天天地之气相通,是祈福求祥的好时机。在《周礼》中,也有关于夏至祭祀的记载,说明古人对这一节令的重视。

值得一提的是,六月五日的传统习俗在传承过程中不断发展。以粽子为例,如今粽子已从单一的纪念食品演变为多样化的美食。在制作上,有甜、咸、肉、素等多种口味;在形状上,有三角、长方形、菱形等不同样式。这充分展示了传统文化的包容性和生命力。

此外,六月五日的习俗也与其他节日相互交织。如端午节与清明节、中秋节等传统节日共同构成了中国丰富的民俗文化。在这一天,人们不仅缅怀先贤,还关注着气候变化对生活的影响。

气候变化是影响六月五日节令的重要因素。夏至前后,我国大部分地区进入夏季,气温升高,降水增多。古人通过观察天文现象和气候变化,出“夏至三庚数头伏”的规律,用以预测未来气候。这一经验至今仍为人们所传承。

六月五日农历的特别意义不仅体现在天文与气候变化上,还体现在传统习俗和人文精神中。在这一天,我们不仅要品味美食、感受节日氛围,更要传承和弘扬优秀传统文化,关注气候变化,珍惜美好生活。