是农耕节气的关键时刻,如何在节令中调整作息?

- 在线万年历移动端

- 2025-11-12 19:18:03

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直占据着重要的地位。而农耕节气作为农耕文化的重要组成部分,对人们的作息安排也有着深远的影响。那么,在农耕节气的关键时刻,我们该如何调整作息呢?

一、农耕节气的起源

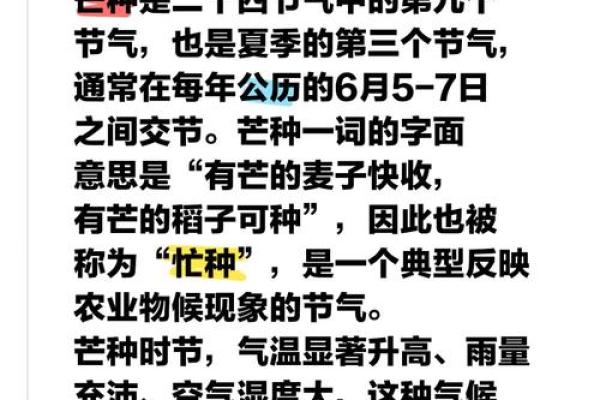

农耕节气起源于古代农耕文化,是古人根据天文、气候等自然现象,结合农业生产经验出来的一套时间系统。它以太阳在黄道上的位置为基准,将一年分为二十四个节气,每个节气大约相隔15天。

二、传统习俗与作息调整

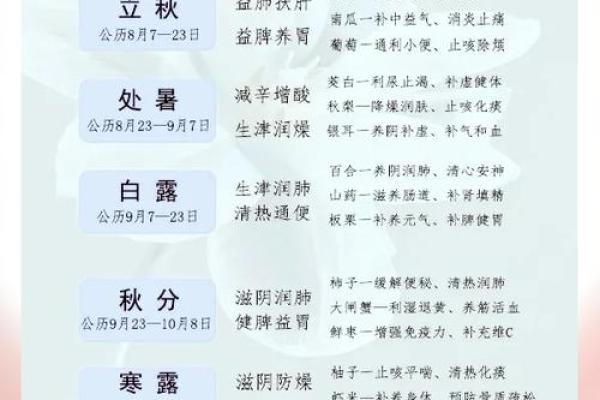

1. 饮食习俗

在农耕节气中,不同的节气有不同的饮食习俗。例如,立春时节,人们会吃春饼、春卷等寓意着春天的食物;立夏时节,则流行吃立夏饼、粽子等。这些习俗不仅丰富了人们的生活,也使人们在节令中调整了饮食结构。

2. 活动习俗

农耕节气中的活动习俗也与作息调整息息相关。如清明时节,人们会扫墓、踏青;夏至时节,则会有祭神、祈求丰收的活动。这些活动不仅让人们在节令中调整了作息,也传承了中华民族的优秀文化。

三、典籍与案例

1.《黄帝内经》

《黄帝内经》是我国古代一部医学典籍,其中对节气与作息的关系有着详细的阐述。如《素问·四气调神大论》中提到:“春三月,此为发陈。天地俱生,万物以荣。夜卧早起,广步于庭。”

2. 案例一:立春时节

立春时节,人们会早起迎接春天的到来。根据《黄帝内经》的建议,此时应夜卧早起,广步于庭。这样不仅可以调节作息,还能使身体适应春季的气候,为新一年的农业生产做好准备。

3. 案例二:夏至时节

夏至时节,白天最长,夜晚最短。根据《黄帝内经》的建议,此时应晚睡早起,以适应夏季的气候特点。同时,可适当进行户外活动,增强体质。

四、传承与发展

农耕节气作为我国传统文化的重要组成部分,其作息调整方法在传承过程中不断发展。如今,随着社会的发展,人们的生活方式发生了很大变化。但在节令中调整作息的理念依然具有重要意义。我们要在继承和发扬农耕节气文化的同时,结合现代生活实际,科学地调整作息,使我们的生活更加健康、和谐。

在农耕节气的关键时刻,我们要根据传统习俗和典籍指导,结合现代生活实际,调整作息,使我们的生活更加充实、美好。