农历九月初二,赏月习俗与天文现象的完美融合

- 在线万年历移动端

- 2025-11-09 12:36:03

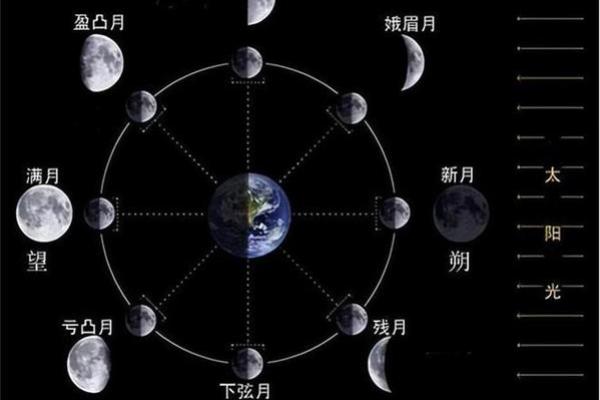

月圆之夜,人团圆时。农历九月初二,这个充满诗意的日子,人们纷纷走出家门,沐浴在皎洁的月光之下,共赏月圆之美。此时,赏月习俗与天文现象完美融合,成为中华民族独特的文化现象。

一、赏月习俗的起源

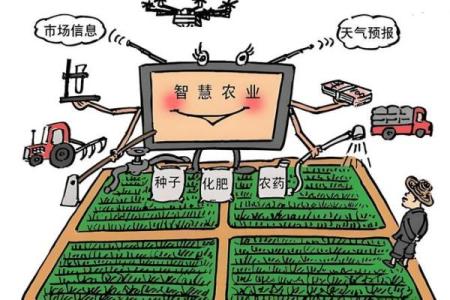

赏月习俗起源于我国古代的农耕文化。古人认为,月亮的盈亏与农作物的生长密切相关。农历九月初二,正值秋分之后,正是丰收的季节。此时,人们举头望明月,寄托对丰收的期盼和对美好生活的向往。同时,赏月也是对天文现象的一种敬畏,体现了古人顺应自然、尊重天象的智慧。

二、传统习俗的传承

1. 饮食习俗

赏月之夜,人们会准备各种美食,如月饼、汤圆、花生、瓜子等。其中,月饼已成为赏月的象征。月饼的形状圆润,寓意团圆美满。此外,人们还会在月光下饮酒,畅谈人生,表达对生活的热爱。

2. 活动习俗

赏月活动丰富多彩,如赏月诗会、猜灯谜、放天灯等。赏月诗会源于唐代,诗人杜甫曾在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”表达了对故乡的思念。猜灯谜则是中秋夜的传统活动,寓意着智慧和欢乐。放天灯则寄托着人们对美好生活的向往。

三、典籍与案例

1. 典籍

《礼记》记载:“中秋之月,则拜月、祭月、赏月。”可见,赏月习俗在我国古代就已盛行。《诗经》中也有“月出皎兮,佼人僚兮”的描述,展现了古人赏月的情景。

2. 案例

唐代诗人张九龄的《望月怀远》描绘了中秋之夜的美丽景色:“海上生明月,天涯共此时。”宋代词人苏轼的《水调歌头·明月几时有》则表达了对远方亲人的思念:“明月几时有?把酒问青天。”这些作品都展现了赏月习俗在古代文人心中的地位。

四、传承与发展

赏月习俗历经千年,传承至今。随着时代的发展,赏月活动也在不断创新。如今,赏月活动已从家庭聚会扩展到社区、公园等公共场所。人们通过赏月,感受传统文化的魅力,增进邻里关系,传承中华民族的优秀文化。

农历九月初二的赏月习俗与天文现象的完美融合,体现了中华民族对自然、对生活的热爱。在这个月圆之夜,让我们共同举杯邀明月,共赏人间美景,传承中华民族的优秀文化。