农耕文化的节庆:从民族的节日看农业发展史

- 在线万年历移动端

- 2025-10-27 13:54:02

在我国悠久的历史长河中,农耕文化一直是中华民族的精神支柱。从民族的节日中,我们可以窥见农业发展的历程。今天,让我们一起走进农耕文化的节庆,探寻其起源、传统习俗以及传承。

起源:农耕与天文

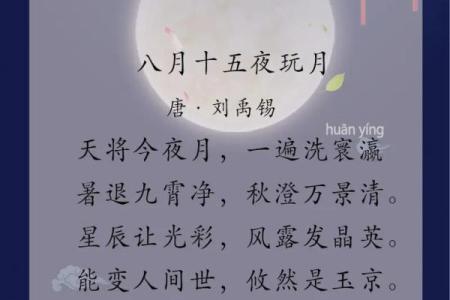

农耕文化的节庆起源于农耕生产与天文现象的结合。古人根据太阳、月亮和星辰的运行规律,制定了一系列的节庆活动,以指导农业生产。如春节,源于古人根据太阳运行周期确定的农历新年,标志着农事活动的开始;中秋节,则源于月亮的盈亏变化,寓意着丰收和团圆。

传统习俗:饮食与活动

农耕文化的节庆中,饮食与活动是不可或缺的组成部分。

春节,家家户户都会准备丰盛的年夜饭,象征着团圆和丰收。此外,还有放鞭炮、贴春联、拜年等传统习俗,寓意着辞旧迎新、祈求平安。

端午节,人们会包粽子、赛龙舟,纪念伟大的爱国诗人屈原。粽子寓意着驱邪避疫,赛龙舟则象征着团结协作、勇往直前。

中秋节,家家户户都会赏月、吃月饼,寓意着团圆和幸福。此外,还有舞龙舞狮、猜灯谜等传统活动。

典籍与案例

《礼记》中记载:“春祭日,夏祭月,秋祭星,冬祭火。”这表明,农耕文化的节庆与天文现象密切相关。例如,《诗经》中就有许多关于农耕生产的诗歌,如《周南·关雎》、《召南·采蘩》等,反映了古人辛勤劳作的场景。

在历史长河中,许多民族节日都留下了丰富的案例。如,明代著名科学家宋应星所著的《天工开物》中,详细记载了当时的农业生产技术,为我们研究农耕文化提供了宝贵资料。

传承:与时俱进与创新发展

随着时代的发展,农耕文化的节庆也在不断创新。如今,许多传统习俗已经融入现代生活,成为人们精神文化生活的一部分。

例如,春节的年夜饭,已经从简单的团圆饭演变为一场美食盛宴;端午节的粽子,也从单一的口味发展为多种口味;中秋节的月饼,更是出现了各种创意口味,满足了人们的需求。

农耕文化的节庆是中华民族智慧的结晶,它承载着丰富的历史内涵和民族精神。在新的时代背景下,我们要传承和发扬农耕文化,让这些节庆活动焕发出新的活力。